Le deuil altère étrangement le temps. Les jours qui ont suivi le décès de mon mari se sont confondus, comme si le monde s’était enveloppé de coton. Les sons étaient étouffés. Les couleurs ternes. Même mes propres pensées semblaient lointaines, comme si elles appartenaient à quelqu’un d’autre. Je parcourais lentement la maison, touchant des objets familiers, murmurant son nom dans des pièces qui ne répondaient plus.

Nous avions partagé cette maison pendant douze ans. Douze belles années ordinaires, ponctuées de cafés matinaux pris à la même table de cuisine, de douces soirées sur le canapé et d’innombrables petits rituels qui composaient une vie. Je croyais, sans l’ombre d’un doute, que j’y resterais. Il me l’avait promis, à plusieurs reprises.

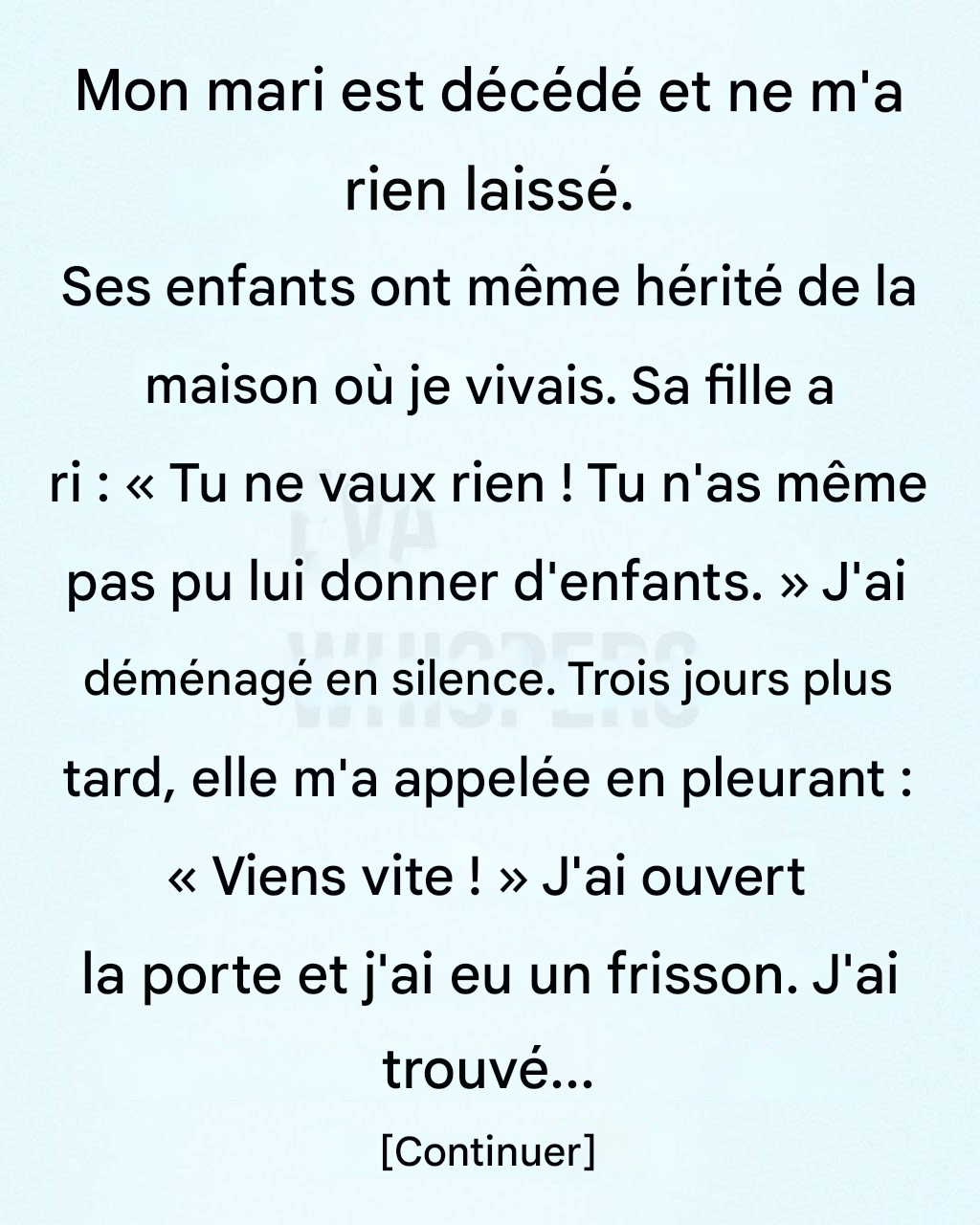

« Tu vivras ici aussi longtemps que tu le voudras », disait-il souvent en souriant doucement et en glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. « C’est ta maison. »

Je lui faisais confiance. Je n’aurais jamais imaginé que tout puisse basculer aussi vite.

Quand le chagrin se refroidit

Les funérailles étaient à peine terminées que ses enfants arrivèrent, non pas en pleurant, mais d’un ton déterminé. Ils parcoururent la maison comme pour en faire l’inventaire, la voix basse et posée.

Je restais à l’écart, encore sous le choc, essayant de comprendre comment le deuil pouvait se manifester de manière si différente selon les personnes.

Sa fille, Melissa, m’a à peine regardée au début. Quand elle l’a fait, son regard était froid et calculateur.

Elle passait d’une pièce à l’autre, ouvrant les tiroirs, jetant un coup d’œil aux murs, décidant déjà de ce qui restait et de ce qui partait. Finalement, elle se tourna vers moi, ses lèvres esquissant un sourire dénué de toute bienveillance.